Fabrizio De André era genovese per scelta e per un curioso caso del destino anche per nascita. Come se Catullo, Virgilio e Tito Livio fossero venuti all’Orbe sotto il sole dell’Urbe, invece che dalle brume della Val Padana. Per loro il Nord Italia era la mamma, Roma la donna della loro vita; De André invece è figlio della sua amante, la Genova dei vicoli, del mare, dei quartieri popolari e industriali che si accompagnano a braccetto con i marmi secenteschi, le ville dei nobili e i giardini della Belle Époque.

Similmente, era genoano per scelta, ma di quelle scritte nel sangue: ne fu malato come di una patologia genetica per la prima volta attestatasi nella sua famiglia di fede rigorosamente granata. Malato di Genoa e appassionato di calcio, nell’arco della sua vita raramente ha potuto ammirarli contemporaneamente. Perché dal 1950 al 1999 il Genoa Cricket and Football Club 1893 solo in qualche fortunata stagione ha giuocato a pallone, più spesso scendeva in campo per dare battaglia, sporcare la partita e sperare di sfangarla, con esiti spesso infruttuosi.

Il 5 gennaio 1947 è il giorno fatale in cui ha scoperto la tara annidatasi nel cuore. Il babbo l’aveva portato a Marassi a vedere il Grande Torino, ma lui, «in direzione ostinata e contraria» sin dall’infanzia, invece che di undici campioni si innamora di uno solo, ma che vale e gioca contro tutti gli altri messi assieme. Il suo nome è Juan Carlos Verdeal, e indossa il rossoblù a quarti. Nel primo tempo e per larga parte della ripresa sonnecchia, Valentino Mazzola e compagni dominano, spadroneggiano, imperversano, ed è un miracolo che lo 0-3 arrivi solo al 73’. Poi si rilassano, i genoani hanno un moto d’orgoglio e approfittano del ventre pieno del loro aguzzino per saltargli alla gola: assedio per il gol della bandiera, la squadra più forte dello Stivale rintanata in area. Ma manca qualcosa, o meglio qualcuno: Verdeal.

È lui il vero carnefice dei suoi compagni di squadra: se giocano bene e lo fanno faticare di meno, li premia impegnandosi e decidendo le partite, altrimenti, sadicamente, li lascia cuocere nel loro brodo. A meno che non gli salti il ghiribizzo di giocare comunque e per davvero, magari per accontentare i tifosi che per lui palpitano e si disperano non meno delle tante belle signorine a cui fa girare la testa. Sul rettangolo verde danza solo quando vuole lui, nelle sale dei locali più in e nei salotti più sfarzosi pure, solo che nel primo caso non vuole quasi mai, nel secondo sempre.

Come la scintilla sottratta da Prometeo al Re degli Dei, nel momento in cui si accende infiamma il mondo: all’85’ buca Gabetto, all’88′ serve Trevisan per il 2-3, al 90’, su un suo lancio lungo e delicato, piomba una capoccia sfortunata, che indirizza il pallone sul palo. Leggenda vuole che sia lì che De André decida, anzi capisca, di essere genoano: dalla parte dei coraggiosi vinti, riottosi o resilienti a fati ineludibili.

Curiosamente però, comincerà a innamorarsi non solo dei mediani che, sudando sette camicie per un pugno di applausi e uno stuolo di fischi e sghignazzi, richiamano lo spirito nel contempo sbeffeggiante e commosso con cui canta ed esalta i derelitti in molti suoi testi, ma anche dei fuoriclasse che quegli «uomini onesti e probi» li irridono due volte: dribblandoli se avversari e, se compagni, sudando un terzo di loro per ottenere il triplo, sia in termini di prodezze sul campo che di stipendio. Si innamora di Verdeal e della sua genia, è quasi una Ballata dell’Amore Cieco, solo che ogni tanto il playboy che nel tempo libero sarebbe anche un calciatore scende dall’altero piedistallo e dimostra di valere ogni palanca del suo esorbitante guiderdone.

Questa è un’altra stranezza: per cosa gioca Verdeal? Apparentemente soprattutto per denaro, che vi tenga di più che al piacere alle donne o ai suoi tifosi, nonostante la vita da gran signore a cui si concede ha fama di essere un gran risparmiatore. Malgrado le notti brave, però, sembra essere un professionista serissimo, che non manca un allenamento. In certe partite o in momenti di certe partite sembra avere il diavolo addosso, e determinato a far di tutto per regalare un urlo di gioia ai tifosi, o sconfiggere gli avversari.

È un enigma. Una finta perenne. È una scheggia imprevedibile figlia di una storia un po’ complicata, ma che non è una storia sbagliata: è una storia da raccontare, è una storia da non dimenticare.

Umbre de muri, muri de mainæ / dunde ne vegnî, duve l’é ch’anæ?

Tutto comincia dove l’oro si miscela al petrolio, nell’ultimo El Dorado, il più freddo, il più inaspettato. Alla fine del mondo. Là dove pochissimi accumulano ricchezze favolose sporcando le mani di migliaia di persone, cui non restano che scorie nere, tra le mani e nel cuore, di tutta la fortuna che hanno contribuito ad estrarre. Tutto comincia in Patagonia.

Juan Carlos ha il nome di un Re di Spagna e la dama di corte di una Principessa nel destino: ma tutto questo alla nascita non può nemmeno sognarlo. In Patagonia o sei un padrone di terreni e pascoli, o un padrone dell’oro nero, o lavori per uno di loro e allora probabilmente hai solo poco più degli abiti che indossi. La sua vita è tutta un movimento di finta: nasce a Puerto Madryn, la porta d’entrata della península Valdés, uno scrigno di paesaggi naturali sterminati e incontaminati, tanto belli da valere alla regione il titolo di Patrimonio Unesco dell’Umanità nel 1999. La sua primissima squadra è però l’Huracán Comodoro Rivadavia, la squadra del principale centro industriale della Patagonia, che trasuda tanto gretto grezzo dai suoi edifici che il simbolo della città è una Torre Derrick arpionata sul mare, ovvero un traliccio per l’estrazione del petrolio.

È tutto un susseguirsi di miseria e nobiltà: Comodoro Rivadavia prende il nome dal commodoro Martín Rivadavia, che nel 1891 stava esplorando quelle regioni ancora sconosciute in cerca di un golfo ove potessero navigare le navi di grande tonnellaggio durante la circumnavigazione del Sud America, e, in seguito, che potesse fornire da sbocco sul mare per una vicina colonia di Boeri in fuga dal Sud Africa dopo i conflitti con Sua Maestà britannica. Martín era il nipote di Bernardino, il primo presidente dell’Argentina – di chiare origini africane, tanto da essere soprannominato con spregio el Doctor Chocolate –, un inflessibile guerriero e patriota poco compreso e amato dal popolo per cui si batté tutta la vita ma molto lodato dagli storici. Praticamente l’opposto di Verdeal, idolatrato solo da chi lo ha visto coi tacchetti ai piedi.

Quando viene al mondo nel 1917 è passato un decennio dalla scoperta del petrolio a Comodoro Rivadavia. Migliaia di persone vi si riversano in cerca di fortuna, vi troveranno un lavoro da miserabili, mentre saranno in pochi a ricavarne ricchezza. Tra questi il governo centrale, che si premura di costruire il prima possibile una ferrovia e un oleodotto sino a Buenos Aires. È praticamente seguendoli che Verdeal comincia il suo viaggio lungo il mondo, un destino quasi innato per chi nasce in un porto. Lungo la rotta del petrolio attraverserà tutto il Sud America, dalla Terra del Fuoco di Magellano al Venezuela di Caboto.

Già giovanissimo riceve le stigmate dell’esploratore perennemente in viaggio: dai 4 ai 7 anni è infatti a ruota del nonno in Italia, originario del Bel Paese, come Carmen Rosso, sua madre. Sono gli anni in cui il Genoa è l’undici più forte e spettacolare d’Italia, e vince i suoi ultimi scudetti. Forse crescendo si porterà da una sponda all’altra dell’Atlantico e viceversa qualche ricordo di quello squadrone dalla difesa insormontabile e dal possente attacco.

Metaforicamente parlando, il bambino corre forte: a 11 anni è titolare nella prima squadra del Huracàn. Dove per “prima” si intende ogni possibile accezione: il club è nato solo nel 1927, da una scissione dal Gimnasia y Esgrima, una società che in seguito cadrà nell’oblio, con un nome che evoca El Club Atlético Huracán di Buenos Aires, in contrapposizione col Gimnasia che invece si rifaceva all’omonima squadra di La Plata.

Il calcio è ancora largamente pioneristico in tutto il mondo, ma soprattutto in Argentina, dove tra il 1900 e il 1911 ha vinto per dieci volte il titolo la rappresentativa di un Liceo di Buenos Aires, Alumni Athletic Club, schierando cinque fratelli di cognome Brown e due loro cugini omonimi – si dice che schierando i consanguinei meno forti arrivassero a schierare undici Brown contemporaneamente –, e l’Huracàn Comodoro non andrà oltre i campionati regionali sino al 1971, però è ugualmente straordinario che un bambino venga fatto giocare con gli adulti, e che li faccia pure trionfare: la giovanissima compagine vince i campionati regionali nel 1930 e poi dal 1932 al 1936.

Quando la sua stellina se ne va, seppur nella sua ristrettissima dimensione, non riuscirà più a ripetersi sino al 1946. Perché ovviamente Verdeal se ne va, lui è troppo ricco di talento per gli affascinanti deserti salti di mare e roccia della Patagonia, ma impara una lezione preziosa dalla terra natia da cui fugge alla prima occasione: se si ha molto da dare al mondo, esserne sempre e comunque parchi.

A vent’anni sale sul treno per la capitale, quello che in tantissimi prendono «in direzione ostinata e contraria», nella speranza di racimolare uno stipendio che valga la pagnotta. È esattamente quello da cui fugge, e non ci ritornerà praticamente più. Se deve sudare, non è per qualche tozzo di pane. Ha un fratello col quale condividerà larghi tratti della sua vita successiva, ma anche quello finisce per portarselo dietro, in un qualche modo. «Quello che non ho, e quello che non mi manca, e quello che non ho, è un treno arrugginito, che mi riporti indietro da dove sono partito», probabilmente pensa, salendo sulla carrozza della locomotiva che lo porta nella capitale, guardando i volti di chi è appena sceso a Rivadavia coi suoi fardelli carichi di speranze. «Papà mi ha insegnato così, da tutte le cose, anche da quelle negative, c’è sempre da imparare – racconta ammirata la figlia Anna Maria – era nato povero in Patagonia, una terra di petrolio e di gente che viveva di petrolio. Brutta gente che anche per pochi soldi avrebbe fatto di tutto. Appena ha avuto la possibilità, è andato a Buenos Aires». Ad attenderlo c’è l’Estudiantes.

I biancorossi sono già tra le squadre più forti, prestigiose e ricche del Paese, anche se formalmente la disciplina è ancora semi-dilettantistica e teoricamente di soldi non dovrebbero girarne tanti. A cavallo tra gli anni Venti e Trenta spopolano con i Profesores, gli esponenti di un attacco a cinque punte, che disputano finali olimpiche e Mondiali – tra loro l’oriundo Enrique Guaita con l’Italia – anche se les Primeras sin d’allora sono appannaggio prevalentemente di Boca, River e San Lorenzo. Tanto per non cambiare, Verdeal si è accordato con una squadra scissasi da un Gymnasia y Esgrima, oggi comunemente noto come il Gymnasia La Plata. Un po’ come il 2-3-5, è un tipico schema di quei tempi e luoghi: la maggior parte dei soci delle società di Ginnastica (Gymnasia) e Scherma (Esgrima) non vogliono aprire la sezione calcio, considerato di estrazione troppo plebea, e così le turbolente minoranze fuoriescono rincorrendo un pallone.

In tre anni con i biancorossi non vince il campionato ma fa filotto di trofei nazionali oggi insignificanti in quanto ibridi catalogati come amichevoli, ma ai tempi considerati equivalenti alle coppe nazionali o trofei regionali come quelli tutt’ora ufficialmente messi in palio in Brasile.

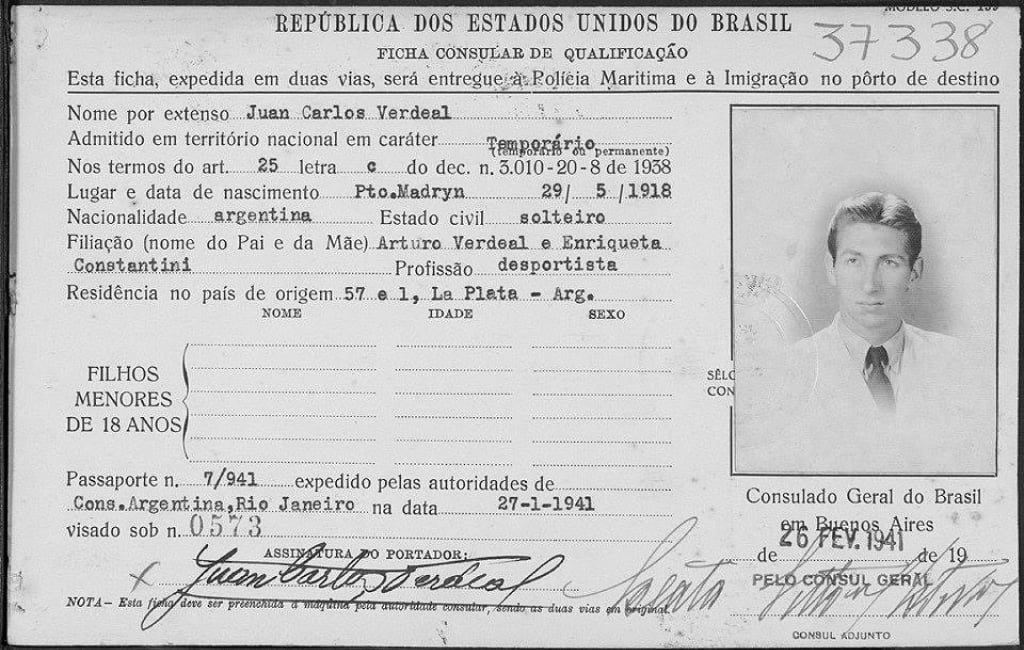

Documento per il regolamento della propria immigrazione in Brasile

L’altro gigante dell’America Latina è la prossima tappa della sua Odissea. A 23 anni il Fluminense lo persuade a suon di dollari a spostarsi da Buenos Aires a Rio de Janeiro, appena l’anno dopo è la prima squadra professionistica della città, il Canto Do Rio, a volersene assicurare i servizi a peso d’oro, quindi la piccola ma ricchissima Juventus di San Paolo. Il suo presidente sino all’anno prima è il ricchissimo imprenditore italiano Rodolfo Crespi, immigrato da Busto Arstizio nel 1893 e fondatore del primo cotonificio industriale del Brasile nel 1897. La squadra passa al professionismo per reclutare tutti i campioni più interessati ai soldi che a difendere i colori delle squadre più popolari e blasonate, e Verdeal è il primo della lista. Del resto lo sfizio di vincere il campionato se lo toglie subito: nel 1941 solleva il titolo Carioca con i Nefe.

Nemmeno tra i tanti campioni verdeoro passa inosservato, il suo punto di forza sono le traiettorie dei suoi calci di punizione: inizialmente s’innalzano come se dovessero arrivare sulla luna, poi una volta oltrepassata la barriera s’abbassano improvvisamente e vanno a morire nel fondo della rete, oscillando come il volo di una foglia morta che cade agitata dal vento. Ricorda qualcosa o qualcuno? Didi giocava nella Fluminense nel 1956, quando, a suo dire, escogitò un modo di calciare a tre dita al centro del pallone, poiché era l’unico modo di calciare senza sentire i postumi di una contusione patita in una partita con l’América. Non è da escludere però che si sia lasciato ispirare da un certo argentino che deve aver visto impegnarsi, o non impegnarsi affatto, col Tricolor Carioca dei Time das Laranjeiras qualche lustro prima.

Tre anni in Brasile, tre squadre diverse. Quindi nuovamente il richiamo dell’oro nero. Dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta il Venezuela è tra i paesi più prosperi del Sud America grazie a un’economia basata sul petrolio, e a partire dal 1948 attirerà immigrati da tutto il pianeta, tra cui 300.000 italiani, poco prima invece Verdeal che, sempre «in direzione ostinata e contraria», sbarcherà invece Italia per arricchirsi.

Lo vuole il Dos Caminos Sport Club, che gli offre un contratto generosissimo per mettersi in mostra in un campionato irrilevante, tanto che da un punto di vista formale ancora sarebbe dilettantistico. Don Juan non batte ciglio: va a Caracas e comincia a segnare a raffica, come mai in carriera, probabilmente perché incentivato da generosi bonus gol, o forse perché semplicemente quella landa, calcisticamente parlando, è un fazzoletto, e lui è un titano. Gli bastano tre dita del piede per dominarla.

Vince lo scudetto e diventa capocannoniere, si vocifera di 40 gol in stagione, dati persi nella leggenda come i suoi numeri da dodicenne. Ha scalato e conquistato un intero continente ma non se ne è accorto nessuno. Si accorge però di lui u sciù Magnifico, el señor Magnifico, insomma, un genovese approdato nella piccola Venezia ben prima di altri suoi concittadini e connazionali per incrementare le sue fortune, e ai tempi genovese significava genoano.

Il Magnifico è un imprenditore che già tra le mura della Superba era ben introdotto nella borghesia, aveva i suoi contatti, e tra questi niente meno che i dirigenti del club più antico e titolato d’Italia, nonché la prima squadra della città. Gianni Brera, che proprio in quegli anni abitava a Genova e a causa di ciò finisce per legarsi a vita al Grifone, deve ancora coniare il soprannome Vecchio Balordo, ma è una definizione piuttosto precisa di quello che combina la squadra a cavallo della Seconda Guerra Mondiale: riesce a passare dalla lotta per evitare la Serie B a quella per vincere il campionato, e viceversa, da un’annata all’altra e a volte nell’arco della medesima stagione.

Il Magnifico chiama a casa e dice al dirigente: «Odescovèrto un gènio, dòvemmu pigiarlo», «Ho scoperto un genio, dobbiamo prenderlo».

Verranno a chiederti del nostro amore

Dove un attimo vale un altro / senza chiederti come mai /

continuerai a farti scegliere / o finalmente sceglierai

Due idoli rossoblù, il primo Mister propriamente detto del calcio italiano, William Garbutt, al Grifone dal 1912 con molte interruzioni comprese due Guerre Mondiali, e Giovanni De Prà, indiscusso decano di tutti i grandi portieri azzurri, due che facevano la Storia del calcio in quell’Italia in cui Verdeal tirava i primi calci al pallone e al destino, lo accompagnano subito al campo per il provino.

Lui però si attarda negli spogliatoi, De Prà va a curiosare: lo trova assorto nell’ingrassare e pulire gli scarpini da calcio con la precisione ossessiva di un orologiaio o, per citare De Prà, di un «un violinista con il suo strumento». Nella città di Paganini, sta per esibirsi un’artista altrettanto singolare e ammaliante, spiritato e incantevole nella sua arte, altrettanto pragmatico e opportunista quando occorre trattarla come un mestiere.

Dopo mezz’ora di tiri in porta De Prà è strabiliato e telefona a un dirigente: «Pigelu sùbitu». Gli chiedono quanto vuole, risponde con una domanda: «Chi è il più forte qua e quanto prende?», «Valentino Mazzola, 2 milioni di lire», «Allora io mi accontento di 2 milioni e mezzo». Purtroppo per le casse dei sempre parsimoniosi zeneizi, sanno che se le merita sino all’ultima banconota, e scuciono le palanche. A queste si aggiungono le 600.000 lire che devono essere versate ai Carneadi del Dos Caminos.

Esordio alla prima partita di campionato, al Ferraris arriva il Brescia: 4-0, doppietta e due assist di Verdeal, splendido centravanti coperto dalle due solidi ali triestine Guglielmo Trevisan e Riccardo Dalla Torre, gli unici altri elementi di valore presenti in rosa. Genova arde d’amore per il nuovo prodigioso funambolo e lo soprannomina Caracas, un nome non ancora associato a una nota marca di rum, ma sufficientemente esotico ed evocativo, non solo della città da cui è stato prelevato ma anche della sua classe dirompente ma raffinata, trascinante ma composta.

Nelle sei partite successive però la squadra segna solo una volta, alla successiva contro il Venezia, e l’asso venuto dai confini del mondo sembra in difficoltà. Si esprime a sprazzi, addirittura scompare nel tracollo per 3-0 nel primo derby con la Sampdoria davanti agli occhi di Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica. La superiorità del Genoa che prima imperversava per la Penisola, adesso è messa in discussione intra le mura della Superba dalla figlia bastarda della Sampierdarenese e dell’Andrea Doria, compagini regolarmente schiacciate nella prima metà del secolo ogni qual volta provavano a levare la testa contro il Grifone, e Caracas latita come sembra aver fatto per tutta la carriera. Cosa è successo?

Ci sono tre teorie non esclusive ma complementari: la prima è che si sia reso conto ben presto della scarsa caratura dei compagni e si sia demotivato; la seconda prevede che avendo sempre segnato tantissimo sia stato scambiato per una punta, quando in realtà è un regista avanzato; la terza è che fin dal suo clamoroso esordio è diventato chiaro che bisognava arrestare lui per frenare l’intera manovra dei rossoblù.

Quando si scuote però non ce n’è per nessuno: due 3-0 interni a Roma e Lazio, la Fiorentina prova a mettergli a uomo il terzino Alberto Eliani e finisce 5-0, con l’argentino che cala il poker.

Ancora oggi, al tempo dei social, a Genova è ben vivo il ricordo del fuoriclasse che proveniva dai confini del mondo

Il terzino romanista Ruggero Salar invece, umiliato per non essere riuscito a contenerlo, a fine partita, esasperato, addirittura lo prende da parte e lo prende a schiaffi. In mezzo il 2-3 col Torino che permea di rossoblù la vera passione in terra di De André. Verdeal di fronte al suo pubblico incendia la platea. Non è solo al giovin Faber che il Genoa e il suo popolo sono entrati nel cuore. L’effetto collaterale è che, almeno per il primo anno, fuori casa fa fatica ad accendersi.

La stagione successiva vede ancora un Grifo mediocre illuminato dai lampi a corrente alternata di Verdeal. È chiaro che pur con i suoi limiti di costanza, è un giocatore incredibilmente forte, uno dei più decisivi del campionato, che va tenuto a bada per tutti i novanta minuti. Tra gli sfizi che si toglie, è il primo straniero a segnare nel Derby della Lanterna, uomo partita della prima vittoria del Vecchio Balordo nella stracittadina.

Il 1948/1949 è l’anno che dà l’esatta misura della sua grandezza: il girone d’andata vede il 6 gennaio il Grande Torino campione d’inverno, a due punti di distacco c’è il Genoa di Verdeal, che ha stravinto lo scontro diretto del 26 dicembre. Valentino Mazzola e compagni nella ripresa son tutti a inseguire Juan Carlos e i suoi lanci, senza prendere né l’uno né gli altri. È l’ultima sconfitta del Grande Torino: quattro mesi dopo i Granata partono per la trasferta senza ritorno.

Verdeal è in quel momento il giocatore più forte del campionato. Il Genoa viene costruito in maniera più offensiva proprio per permettere di esaltare le sue caratteristiche: rifinitore in grado di mandare in porta chiunque, potente e raffinato cecchino, dribblatore rapidissimo anche se indolente. Al Ferraris tremano squadroni e squadrette, il Genoa infatti in casa apre con un 7-1 al Padova e un 2-1 alla Juventus, con 3 reti di Caracas, formalmente in trasferta subisce quella che è ancor oggi la peggior sconfitta di sempre dalla Sampdoria, 1-5, che si conferma la prima avversaria cittadina capace di tener testa al Grifo, e per vendicare il proprio onore ne rifila prima 4 all’Inter e poi vince 5 dei 6 successivi match tra le mura amiche. Bilancio: su 20 punti potenziali in casa, ne sono stati raccolti 19, 26 gol segnati in 10 partite.

Da febbraio però la squadra si sfalda, e precipita gradualmente sino al settimo posto. Resterà comunque la miglior stagione de O Zêna sino alla qualificazione in Coppa Uefa del 1990/1991, con Osvaldo Bagnoli in panca, Branco sulla fascia e Aguilera-Skuhravy coppia d’attacco. In primavera il suo campionissimo va incontro pure a un grave infortunio e deve stare fermo per un anno. È la fine.

Commenta disincantato Gianni Brera in Caro Vecchio Balordo, un libro da genoano ai genoani: «Lo stato d’animo del tifoso genoano è adusato a frustrazioni orribili. A certe riaccensioni di entusiasmo segue per solito un periodo di pudico imbarazzo, quasi che avessimo arguito troppo da un passato così restio, così ostico a rinnovarsi. Verdeal si sposa e non ha fortuna con la troppo giovane moglie. Mi racconta Don Giovanni De Prà che il magnifico giocoliere elevato da noi a dio degli stadi si abbandona con lui a lunghi pianti. Sebbene gli dispiaccia per la squadra, l’uomo De Prà non ha il coraggio di dissuadere Juan Carlos quando gli confida l’intenzione di salvarsi tornando a casa. Così il Genoa perde la sua forza più esaltante».

È stato infatti a un passo dal mettere radici. Ad ancorarsi in Liguria, dove tutte le sue ambizioni si erano incontrate, e aveva trovato due grandi amori. Convola a nozze con la figlia di una dama di corte di un importante casato torinese. Come un romanzo ottocentesco, dalla nera gleba sporca di petrolio, attraverso mille peripezie, si è issato sino agli ultimi pinnacoli dell’aristocrazia carolingia, in procinto di essere disgregati dallo spietato incidere della storia. In capo a un lustro i Re e Baroni che si contenderanno il Mondo si chiameranno Pelé e Liedholm. Verdeal si accontenterebbe di essere signore assoluto nella sua casa, ma la moglie non può perdonargli i continui tradimenti, di cui tutta Italia è a conoscenza. Anela alla libertà, e accomoda un trasferimento in Francia. Nel mentre, nasce Anna Maria, la figlia che con grandissimo affetto ha tramandato tutte le memorie del padre, eppure obiettiva sia sui difetti che sulle qualità, impareggiabile in entrambe. Un giramondo un po’ matto e un po’ cinico. Sempre brillante.

Ci sono però altre due ragioni, oltre alle contumelie, a spingerlo oltre le Alpi, una nobile e l’altra comica, come purtroppo spesso accade in quella tragicommedia che è il Genoa.

Si parta dalla più stupida ma pregnante: Verdeal va in scadenza e si sa, ha un contratto pesantissimo. I sempre parsimoniosi genovesi alla guida della società vorrebbero evitare di svenarsi per un giocatore che resterà fermo a lungo, quindi lo trattengono con qualche rimborso ma non lo tesserano. Confidando nella nazionalità della madre e che è ormai quattro anni che è in Italia, riservando i tre posti per giocatori stranieri a due incompresi tutt’ora ricordati come brocchi dai vari memorialisti, Pinco Panco e Panco Pinco, Roberto Aballay e Roberto Alarcón, e poi a el Atómico Mario Emilio Heriberto Boyé, sin a quel momento 190 gol in 108 partite con il Boca Juniors.

Aballay e Alarcón sorprendentemente ritorneranno più avanti, Boyé con il connazionale Verdeal giocherà solo qualche amichevole e in Serie A segnerà 18 gol in 12 partite, prima di scappare in Argentina a causa, anche lui, di problemi coniugali. Si dice spesso che la sciagura del Genoa sono stati i suoi presidenti, ma non bisogna sottovalutare l’impatto devastante sortito delle gentili consorti dei suoi assi più forti.

Ritornando al primo argentino della vicenda, viene fuori che non può essere tesserato come italiano per qualche cavillo burocratico sottovalutato dai dirigenti rossoblù, mentre gli spazi per gli stranieri sono tutti occupati.

L’altra ragione spiega quanto fosse estremamente professionale piuttosto che venale, come invece si potrebbe essere indotti a credere: «Mi disse che avrebbe potuto giocare ancora due o tre anni, ma forse non si sentiva più bene come prima e non poteva accettarlo», racconta la figlia, praticamente “rapita” dal padre quando tornerà nel Nuovo Mondo, con la madre che resterà a Torino. Prima però, mentre lei di quel filibustiere del suo babbo sente parlare bene ovunque tranne che a casa, lui deve ancora esplorare due paesi e un continente per sentirsi appagato delle terre oltre oceano.

Mourons pour des idées, d’accord, mais de mort lente

Mi avevano convinto e la mia musa insolente / abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede /

dicendomi peraltro in separata sede / moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta

Per mettersi alle spalle il fallimento del matrimonio e la consapevolezza di esserne con ogni probabilità l’unico responsabile, mette tra lui e la sua bella dama l’intera Francia.

Trova l’accordo con il Lille, club nato nel 1944 che un po’ come il Genoa, è una rossoblù che conosce subito dopo la nascita il suo apogeo. L’omonima città è la capitale del Dipartimento che si chiama, semplicemente, Nord. Praticamente la Grande Inverno delle Gallie. È anche il capoluogo della regione che si chiama Alta Francia. Lassù, nell’angolino dell’Esagono, a due ore di macchina da Parigi e comunque più vicini a Bruxelles. Dal confine infatti praticamente li separa solo il ciottolato della Paris-Roubaix e poco altro.

Il Lille è giovane ma legittimamente ambizioso: è nato dalla fusione tra la prima vincitrice del campionato francese, Olympique Lillois, con l’Iris Lillois nel 1941 e poi col Fives nel 1944. Nel 1945 arriva già in finale di Coppa di Francia, vincendo poi il campionato 1945/1946.

Può sorprendere, ma la regione, nonostante sia molto decentrata, è economicamente florida, e in quegli anni calcisticamente ricchissima: il Club Olympique de Roubaix-Tourcoing, dell’omonima città più nota per il ciclismo, nasce nel 1945 e nel 1946/1947 già vince lo scudetto. Una storia quindi simile a quella del Lille, che anela a divenire la prima vera dominatrice del campionato.

Nel 1950/1951 arriva da cinque finali di Coppa di Francia e due secondi posti in campionati consecutivi, tutti ottenuti con giocatori della regione. Verdeal sembra il tassello mancante del mosaico, il più splendente e particolare, che una volta inquadrato renderà definitivamente il club fiammingo le plus fort du pays.

Il campione però non si ambienta e non termina nemmeno la stagione nel capoluogo e in massima divisione: disputa 6 partite con 2 gol e poi si trasferisce, se possibile, ancora più vicino al Belgio, ovvero al Valenciennes, nella seconda categoria francese. Poco chiare le ragioni che lo hanno spinto a declassarsi in tal modo, probabilmente la nuova presidenza insediatesi del Valenciennes, appena visto giocare, gli offrì un cospicuo guiderdone per scendere di categoria, e nel contempo forse avvertiva di non avere più nelle gambe il ritmo per giocare ai massimi vertici. Chiedeva degli spropositi come compensi, ma solo quando sapeva di meritarli.

A sorpresa, però, è con i piccoli Cygnes che dimostra tutto il suo valore anche alla Francia. Unico straniero della rosa, la guida in quella che è sino a quel momento la miglior stagione nella storia del club, conclusa da un lato con un desolante dodicesimo posto in classifica, dall’altro con la finale di Coppa di Francia. Verdeal diventa infatti il metronomo della squadra, i suoi assist sono cioccolatini per la rampante ala del luogo Émile Vrand, e la cavalcata en Coupe è epica.

Dopo i primi tre turni preliminari, agli ottavi c’è Le Petit Derby du Nord, ovvero lo scontro con il Lille, proprio l’ex squadra di Verdeal, che viene clamorosamente piegata per 2-1. Ai quarti, anche loro finalisti delle precedenti due edizioni, il Racing Club De Paris, superato 1-0 al replay. Mentre in semifinale una tripletta di Émile Vrand schianta il Saint-Étienne.

Purtroppo nella finalissima a Parigi contro il Racing Club De Strasbourg Alsace non è altrettanto preciso e si divora una serie di occasioni, che avrebbero forse potuto ribaltare il 3-0 con cui gli alsaziani s’impongono davanti a 60.000 spettatori e al Presidente della Repubblica Vincent Auriol, curiosamente il secondo di cui si è certi abbia assistito a un match di Verdeal. Al ritorno a Valenciennes i Cigni biancorossi vengono ugualmente accolti come degli eroi.

Se ne va l’allenatore Henri Pérus, che avrà allenato in vita solo quel memorabile anno lì, e gli subentra Charles Demeillez, una vecchia volpe du Nord, già campione col sovramenzionato Roubaix, allenatore del Valenciennes in più riprese dal 1938, che si ritira nel 1953 a stagione in corso e viene rimpiazzato proprio da Verdeal.

Prima dell’ennesima svolta nella carriera del Conquistador di Puerto Madryn c’è però il 1951/1952: il Véha si classifica terzo, ultima posizione disponibile per una potenziale promozione, che dà diritto allo spareggio con i terz’ultimi della Ligue 1. Si tratta dell’Olimpique de Marseille. All’andata al Nord sono i Rouge e Blanc a imporsi per 3-1, al ritorno però les Olympiens si prendono la rivincita per 4-0, che vale la permanenza in massima divisione. Per la fatale disfatta in terra di Provenza c’è però da dire che al Valenciennes mancavano i due giocatori più forti, il terzino Antoine Pazur, presente perlomeno all’andata, e Juan Carlos, che era in Italia e anelava al ritorno nello Stivale, forse al Grifo, forse per stare più vicino alla sua bambina. La trattativa però non va in porto. Curiosamente, nello spareggio d’andata aveva invece giocato un altro argentino, quel Roberto Alarcón che ovunque andava sembrava soffrire il confronto col fantasma di Verdeal.

È giunto il momento per il funambolo di svelare le ultime improvvisazioni figlie della sua musa insolente: il Valenciennes nel 1952/1953 va male e la dirigenza non riesce a far di meglio per ribaltare le sorti che esonerare Demeillez e promuovere a giocatore-allenatore prima il veterano Edmond Le Maître e poi il pedatore di maggior intelligenza ed estro in rosa, ovvero Verdeal. La trovata però non ha molto successo, nel complesso, sebbene si mostri sempre molto attratto dal coaching, non avrà mai molta fortuna su una panchina. È ormai tempo di chiudere la sua avventura al Nord.

Sembrerebbe incredibile se non si conoscesse il soggetto, ma non è con il duplice ruolo da entraîneur-joueur in una squadra delle Fiandre di seconda divisione che si chiude la sua Odissea a tacchetti, bensì in Africa, precisamente in Algeria.

Nel 1945 la colonia viene definitivamente parificata al territorio metropolitano francese, del resto soprattutto nelle città della regione ci sono un milione di Pied-Noir, residenti in Algeria principalmente d’origine europea o ebraica che si sentono totalmente francesi, mentre nei villaggi e nei deserti sono disseminati 8 milioni di arabi e berberi che non si percepiscono come tali.

Se da un lato c’è un Algeria che ha sete d’indipendenza, ce n’è un’altra che ha fame di Francia: dei suoi costumi e stili di vita, e quindi anche del calcio. Basta pagare e si trova sempre qualche vecchia gloria disposta a tirare due calci anche in uno scenario così poco prestigioso. Già dal 1920 si svolgono tornei a base regionale molto ben organizzati ma non ufficiali che prevedono che la squadra campione d’Algeria affronti le equivalenti di Marocco e Tunisia. La speranza è di arrivare da lì a poco a giocare nel campionato francese vero e proprio, quando il rapido evolvere dei mezzi di trasporto lo renderà economicamente possibile. La storia, però, vanificherà questo scenario.

Verdeal passa gli ultimi due anni con gli scarpini ai piedi sui campi del Maghreb, a collezionare tramonti sulle dune ai tanti orizzonti fantastici della sua carriera, nella quale se non proprio tutto torna, non c’è quasi niente che non ritorni: si ritrova infatti sulla strada Roberto Aballay, anche lui passato dal Genoa alla Francia alla Berberia. Ci vogliono le bombe a indurre i due giramondo a smetterla col pallone, la Guerra d’Algeria infatti nel 1955 si inasprisce e i due sapientemente fanno le valigie.

Direzione Sud America, ma prima una breve tappa in Italia a prendere la figlia, che però lascerà crescere a suo fratello, quello che ha lasciato tra la Patagonia e Buenos Aires una mezza vita fa. Lui è ancora troppo impegnato a fiutare il vento e a cacciare le opportunità per pensare a mettere radici.

E ricordi tanti, e nemmeno un rimpianto

E poi se la gente sa / e la gente lo sa che sai suonare /

suonare ti tocca / per tutta la vita / e ti piace lasciarti ascoltare

Appena ritornato in patria, mette a profitto i sudati risparmi: «I soldi li aveva investiti nell’edilizia, e ci ha mantenuto la famiglia. Ma la sua vita era il calcio», racconta Anna Maria, descrivendo pure un momento chiave del loro rapporto: «A 17 anni ho scoperto da mio zio che papà stava per partire e andare a Rio de Janeiro. Ma lui era così, partiva e andava dove chiamavano il campione o l’allenatore».

È infatti soprattutto nei panni di mister che si vede. A Buenos Aires ancora si ricordano di lui come di un campione, ma più di tutto ha una raccomandazione nelle massime sfere, ha infatti il massimo del rispetto da colui che è da tre lustri l’allenatore dell’Argentina e in contemporanea da cinque il tecnico del Racing Club De Avellaneda, e prima ancora da dieci dell’Huracàn; il cinque volte vincitore della Copa América, tre volte vincitore del campionato argentino con La Academia; nonché capocannoniere e finalista del primo Mondiale della storia: el Filtrador Guillermo Stábile, altra leggenda argentina del Genoa di origini italiane.

Il fortissimo centravanti divenuto poi un allenatore formidabile ha infatti onorato la casacca del Grifo per tre anni e mezzo, dovendosene però allontanare per infortuni terribili. Comincia ad allenare proprio durante uno dei suoi forzati periodi fuori dal campo come secondo di Luigi Burlando, altra figura notevolissima, essendo stato Olimpionico sia di calcio che di pallanuoto, oltre che campione di Savate. Rimasto legatissimo al Vecchio Balordo, sarà el Filtrador a indirizzarvi Boyè, mentre di Verdeal sa tutto. Lo fa entrare quindi seduta stante nello staff del Racing.

Nel 1961/1962 la grande possibilità: l’anno prima il Racing ha stravinto il campionato con Saul Ongaro in panchina, questi però se ne va all’Estudiantes e Verdeal viene nominato allenatore dei campioni in carica, alla prima vera esperienza, la quale però si rivela un disastro. La squadra non ingrana e chiude al nono posto, ne consegue l’inevitabile esonero.

Nel 1966, con un’anonima stagione nella cadetteria al Club Almagro, sempre in un barrio di Buenos Aires, chiude anche come tecnico. In quegli anni però si rivela uno dei cronisti sportivi più seguiti del Sud America, uno dei primi esempi di commento tecnico e un’opinionista estremamente richiesto dalle varie trasmissioni. Verdeal è una sorpresa continua, un dribbling infinito verso un futuro continuamente volto alla pelota.

Finisce per trasferirsi definitivamente a Rio, una delle città dove ha soggiornato più a lungo, e più è stato amato. Anche se Zêna e O Zêna restarono la sua passione: «Genoano perché qui si è sentito amato, e a lui piaceva sentirsi apprezzato, importante. Genova e l’Italia sono rimasti sempre il suo sogno. In Italia e al Genoa mio papà ha scoperto che c’è qualcosa di più, che c’è passione vera, che si vive per la squadra, e questo lo ha cambiato. Sempre professionale e serio, ma senza più eccessi. Una sola cosa lo emozionava ancora tanto: scoprire di aver lasciato un segno. Quando tornò qui a Genova invitato negli anni Settanta e venne festeggiato dalla Nord, provò emozioni indescrivibili, uniche. Ancor oggi io sono qui a Genova e vedo quanto mio papà fosse amato. Capisco perché ha chiesto di essere sepolto con la cravatta rossoblù».

Verdeal commosso nel prendersi il saluto della Gradinata Nord del Genoa quasi trent’anni dopo le sue gesta in rossoblù

Come Frank Sinatra, uno che ci teneva a farsi sapere genoano, che volle anche sulla sua bara di mogano chiaro una bandiera del club, anche lui un grandissimo artista e un donnaiolo impenitente. Come De André, prima di Dori Ghezzi. The Voice dirà addio al palcoscenico del mondo nel 1998, Faber l’11 gennaio 1999, Caracas nell’ottobre dello stesso anno. Impossibile non lasciarsi prendere dal magone, non pensare che «quando si muore si muore soli», ma anche che se pure finisce «con un flauto spezzato e un ridere rauco, i ricordi restano tanti ma non c’è nemmeno un rimpianto».

Sempre De André lasciò detto che al Genoa avrebbe scritto «una canzone d’amore, ma non lo faccio perché per fare canzoni bisogna conservare un certo distacco verso quello che scrivi, invece il Genoa mi coinvolge troppo». Se ci si fosse cimentato però avrebbe finito per dedicargli un disco intero, e uno dei pezzi non avrebbe potuto non dedicarlo a quel normotipo biondo e longilineo che lo fece innamorare del Grifo in un freddo Genoa-Torino del gennaio 1947. Avrebbe potuto intitolarla La Ballata del Conquistador al contrario.

Leggi anche: La nascita del Genoa e del football italiano